拜访组与盛礼洪教授合影

前几天,我在整理青木关抗战时期的有关资料时,猛然发现了5年前我们到中央音乐学院,拜访几位在“国立音乐院”求学抗日老人的照片和拜访记录,又使我回忆起那感人至深的动人场面。

那是5年前的4月28日下午,趁“五一”假期之机,我随沙坪坝区“国立音乐学院在青木关”课题访问组飞赴首都北京,去拜访在青木关求学抗日的老人。

我们那天抵达北京“广电宾馆”,清晰地记得已是午夜时分,北京那晴朗的夜空,闪烁的星斗,高挂的月牙,还有那林立的高楼,万家灯火的秀丽景色。宾馆对面楼顶上竖立着红光闪耀、格外醒目的“中央音乐学院”硕大的校名,心情格外激动,这就是我们明天要走访的地方!

第二天一早,我随课题组中重师、重大的教授、沙坪坝区文化局和青木关镇党委领导一行6人,首先赶往中央音乐学院的著名作曲家——盛礼洪老教授家里拜访。

盛礼洪教授是1943年进入“国立音乐院”作曲系的学生,拜访他时已是96岁高龄的老人了。他听说我们登门拜访,拄着双拐开门迎接,兴奋地说:“欢迎、欢迎,我们青木关的亲人来了!”

当我们扶着盛老进入他狭小的客厅就座,说明来意后,他尽管身体不便,听力有阻,但脸色红润,思维清楚,精神尚好,一说起青木关就来劲,滔滔不绝。

“青木关是我的第二故乡,那山清水秀、地势险要、风景如画的环境永不忘却。”盛老开场白说。

他回忆起七十多年前,抗日战争爆发,日本侵略者占领了我东北、华北和华东大片土地,烽火连连,百姓受尽苦难,学生流亡。盛老和当年成千上万的流亡学生一样,怀揣救国梦想,冒着炮火,跋涉千里,辗转来到了重庆,进入了“国立音乐院”求学抗日,在作曲家江定仙教授的培养下攻读作曲专业。尽管生活环境艰苦,时有日军的轰炸和国民党“三青团”的干扰,但他和同学们一道刻苦学习,参加抗日活动,发起并创办了进步书刊“山歌社”,创作出了《黄河里有漩涡》等抗日歌曲和长篇进步诗歌,还在当时的《中国学生报》进行了发表和转载,受到了地下党的关注,从而走上了革命文艺的道路。

中华人民共和国成立后,盛老潜心研究管弦乐和交响乐的配器。他在中央乐团工作期间,参与了创作钢琴协奏曲《黄河》的作曲和改编,创作有第一交响曲《海之歌》《第二交响曲》《魏巍青山高》等多首著名的乐曲,受到了周恩来总理的高度评价,夸他是“冼星海复活了”!

盛老还高兴地从书柜里拿出“抗战胜利70周年纪念章”,让我们观赏。他激动地说:“我如果没有在国立音乐院的艰苦学习,就不会走上革命文艺的道路,就没有我的今天。所以,青木关是我人生的起点。”

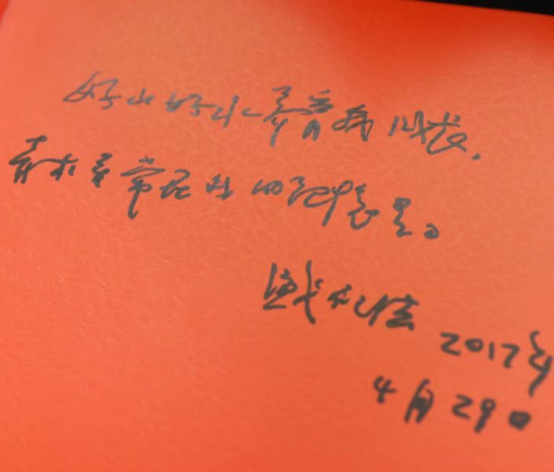

盛老兴致勃勃地在留言簿上写上:“好山好水养育我成长,青木关常在我的记忆里。”

临别时,盛老久久地握着我们的手,双手颤抖,老泪横溢。

盛礼洪教授的题词

我们从盛老家里出来,已是下午2点多钟了。我们拜访组成员草草地吃了一份盒饭,又匆匆赶往中央音乐学院的家属区新1号楼,去拜访国立音乐院的老人王震亚、文彦夫妇。

王震亚和文彦教授与我们讲解在青木关的经历

我们一走进王震亚、文彦夫妇狭小的家里,一位精神矍铄、红光满面、蓄着长须的老人先向我们介绍了王震亚、文彦伉俪,然后乐呵呵地自我介绍:“我是段平泰,我们三位都是国立音乐院的同学。”他那硬朗身板,声如洪钟,白发银须宛如关公的高大形象,至今历历在目。

段平泰教授

我们面对饱满精神,思维清晰的三位老人,不禁肃然起敬——哪像九十高龄的老人啊。

我们在小小的客厅刚一坐定,身体精瘦的文彦教授和满头银丝的王震亚教授,就拿出准备好的一张70年前国立音乐院的简易地形图,兴致勃勃地给我们指出国立音乐院的校舍和青木关关口的位置,然后打开资料和相册,回忆起他们在国立音乐院抗日救亡、参加革命文艺活动、艰苦学习的情景。

段平泰老人手里一直紧攥着一个口袋,当同王老、文老回忆当年在青木关学习、生活的情景时,他才从口袋里拿出早已泛黄的当年在国立音乐院求学的老照片,和他们创办的“山歌社”进步杂志。当我们看完这些照片和资料后,段老就即刻小心翼翼地放进口袋里,像宝贝一样又攥在手里,惜如生命。

“文彦还是老革命、老共产党员呢。”段老捋了一下银须,乐呵呵地介绍文彦老人。

这时言语不多的王震亚老教授指着身边的老伴文彦也说道:“她在国立音乐院只读了一年,在南京闹学潮就被学校‘开除’了,还险些被国民党关进监狱。”

文彦教授在我们的请求下,讲述了她参加革命活动的经历。

那是在上世纪40年代初,十几岁的文彦就参加了进步组织,在抗战演剧队进行抗日演出活动。1946年进入国立音乐院学习,仍跟学校和地方上的进步学生进行革命活动,被学校开除,一些进步同学被抓进监狱。她在进步学生的帮助下侥幸逃离,躲过一劫,从此隐姓埋名,幸免于难。中华人民共和国成立后,文老返回学校学习,后在中国艺术研究院音乐研究所工作,成为我国著名的音乐研究家。

“我本姓祖,当时被学校开除后,我就改姓文,一直沿用至今。”文老说。

王震亚教授说到这里,拿出一叠当年他们在国立音乐院创办的“山歌社”刊物,介绍了他们发表的文章和歌曲。我们看着那一篇篇手写的进步文章,感觉就像一把把利剑投向黑暗的世界;那一首首弯弯曲曲的五线谱乐曲,好似战斗的号角在战场上吹响,仿佛将我们带入了那个年代。

在拜访中,精力充沛、性格开朗的段平泰教授高兴地翻开当年在国立音乐院读书的师生同学录,指着第一页的照片说:“这就是江定仙教授,我和王震亚、盛礼洪、苏夏、严良堃、王洛宾等都是他的学生,江定仙后来是我们中央音乐学院的副院长。”

“他就是改编《康定情歌》的江定仙教授?”我迫不及待地想了解《康定情歌》创作的缘由。

“对头。”段老学着重庆话说。

段老和王老饶有兴趣地介绍了江定仙教授再度创作《康定情歌》的过程。

当时,民歌虽然在社会上广为流传,但在音乐的领域里,还没有山歌的地位和舞台。由此,国立音乐院在江定仙教授的主持下,根据同学们在少数民族地区收集了许多脍炙人口的民歌,跟大家一起进行了整理、挖掘和创作。其中,作曲系的吴文季同学,将他记录四川康定藏族同胞的《跑马溜溜的山上》溜溜调交给了老师江定仙。江教授对这首淳朴流畅且具有藏族风情的民歌十分喜爱,便用五线谱的形式将《跑马溜溜的山上》进行了创作,并由伍正谦老师配乐,改名为《康定情歌》。这首曲调优美、欢快流畅的歌曲在青木关迅速流传开来。江定仙教授又将此歌推荐给当时走红的歌唱家喻宜萱在西北演唱,从此,《康定情歌》唱出青木关,唱红重庆,唱遍西北,唱到海外。同一时期,王洛宾也在西北收集了不少的民歌,创作出《牧羊姑娘》和《大阪城的姑娘》等脍炙人口的歌曲,广为流传。

“用五线谱创作民歌,是我们的首创,江定仙老师是我们创作民歌的领头人。”段平泰教授指着当年记录的许多首民歌自豪地说。

我们拜访王震亚夫妇和段平泰教授出来,正好中央音乐学院的陈教授闻讯赶来了。陈教授是在重庆拍中央音乐学院前身国立音乐院的电影《大英》时,陪同院长来青木关看过国立音乐院的旧址。他热情地邀请我们参观了中央音乐学院的教学大楼和新建的演艺剧场,游览了学院的教学场地和名胜古迹。当我们走到小花园时,看到了江定仙副院长的花岗石塑像,我们怀着崇敬的心情在他的塑像前鞠躬行礼,认认真真地一字一句地看了石碑上记述的生平事迹。段老和王老此时也两眼湿润,恭恭敬敬地在老师面前深深地鞠了一躬,然后同我们一起在江定仙的塑像两边合影留念。

与王震亚、段平泰教授在江定仙纪念碑前合影

中央音乐学院的地域看似只有一般中学的大小,可从创办至今,却走出了像盛礼洪、王震亚、段平泰、王洛宾、严良堃等一代又一代成百上千的音乐家、作曲家、指挥家和艺术家。

傍晚时分,华灯初放,晚风吹拂。音乐学院的后门外,段平泰教授看到街上吃小食的人群,勾起了他对当年在青木关吃小面的记忆。他捋着银须用重庆话笑道:“国立音乐院大门对面那个姓封的人开的面馆,印象最深,他的小面就是典型的川味特色,那酸、辣、麻的味道至今难忘。”

“我们欢迎你们回青木关,再吃重庆地道的小面。”我们热情邀请他。

“好哇,我们都想回去看一看啊。”段老对身边的王老点头说。

第三天上午,我们到了苏夏教授家里拜访。当我们说明来意,他舒展了笑脸,断断续续地讲述了自己考入国立音乐院的经历……

作者献书给苏夏教授

日寇侵占了华东,苏老流亡到了广西,参加了田汉的抗日文艺宣传队。在宣传队里还当了指挥,一边抗日宣传,一边发动募捐,还到长沙前线慰问抗日将士。日军打到了桂林,城市一片混乱,逃亡的人群将他们学生队伍挤散。他准备前往贵州,在车上碰到了田汉,田汉想叫苏老跟他一起参加“四维京剧团”到昆明去。他喜欢音乐,一心想到重庆报考国立音乐院,实现他的梦想。于是,田汉便写了一封信,叫他持信去重庆找郭沫若。他历尽千辛万苦来到重庆,找到了著名的剧作家阳翰笙。又通过阳翰笙去找到当时同学会的会长、电影名人金山,然后到了青木关考入了国立音乐院一年级作曲系。可一进入学校就读二年级,成为陈白合和江定仙老师的学生。

苏老回忆在“国立音乐院”艰苦的生活环境时说:“我们每天吃的粗米饭,没有油荤,每顿的菜就是一大碗黄豆,一点酱油,我们往往就把酱油拌在饭里吃,没有办法。”

当谈到当年在国立音乐院创办“山歌社”和收集民歌时,苏老情绪激动起来,目光也亮了。他说道,“山歌社”是他们学生创办的进步刊物,许多进步的诗词和歌曲还在《中国学生报》中发表,影响很大。说到民歌,当时在社会上是不受欢迎的,同学们在江定仙老师主持下,开创了整理、改编民歌的先河,创作出许多优秀的民歌,比如《康定情歌》《牧羊曲》等著名的歌曲,至今还广为流传。

当我们问及他的成就和作品时,他摆了摆头。其实,我们了解到苏老早期就创作抗日歌曲。中华人民共和国成立后,又创作了民族舞剧《东郭先生》、歌剧《阿诗玛》、第一交响乐《边寨之歌》和电影《水上春秋》等优秀作品,还是首批中国音乐学科的博士生导师。苏老的沉默,显示了老前辈的谦虚和奉献精神。

我们从苏老家出来,还去拜访了中央音乐学院博士生导师陈自明。陈教授是我们访问国立音乐院老人的引荐人,对我们的访问十分关心,知道我们前往,已在家属院的楼下等候我们多时。85岁的他,仍然身体硬朗,精力充沛,一见到我们就大步流星地前来欢迎。

作者献书给陈自明教授

说话间,我们就到了陈教授的家门,一跨进小小的客厅,就被两排书柜里的各种书籍和琳琅满目的纪念品所吸引。“这些都是世界各地的民族乐器。”陈教授给我们介绍说,并拿出一支小巧的马来西亚竹笛吹了起来。他那娴熟的指法和悠扬的笛声使我们感受到陈教授对音乐高超的技艺和酷爱,同时对他世界各地的特色乐器的收藏而感到由衷的敬佩。

到了第四天,也就是五月一日上午,我们拜访了江定仙的儿子江自生老师。江老师得悉我们到来,一直在家等候。当我们一见面,红光满面的他笑得合不拢嘴,那一句“青木关的老乡来了,欢迎、欢迎”的亲切话语,一下拉近了我们的距离,融入了亲热愉快的气氛之中。

我们一跨进他整洁有序、书香浓郁的客厅,就看见桌上摆了一大堆书籍和影像光盘。

江老师笑道:“我晓得你们要来,我就先给你们准备好了有关我父亲的资料。”他翻开彩印的国立音乐院效果图上白色的老照片给我们介绍说,“这是我父亲江定仙和他的学生在国立音乐院的合影,他抱的那个小孩就是我。”他捋了捋头上少许的白发,笑道,“我是在青木关出生的,正宗青木关的人啊。我当时才一岁多,现在已经七十多岁咯。”

拜访组在江定仙之子江自生家

随即,江自生老师将桌上他父亲江定仙的影像光盘和纪念江定仙100周年诞辰的书籍分别送给我们。

临别时,江自生老师在我们的留言簿上认真地写上,“我是青木关人”,表述了他对青木关的情愫和永久的怀念,还表示今后将带部分国立音乐院老人的后代重返青木关。

江自生题词

4天的拜访,紧张而又短暂。至今,中央音乐学院的那红彤彤的校名还在我的眼眸闪烁;那一位位德高望重、令人敬佩的国立音乐院的学生——青木关老人可敬的容貌还不时在我的脑海中出现;他们那亲切的话语、乐观的笑声还在我耳边回响;他们那记忆的密码,说不完的回忆,犹如翻开的历史长卷;那抗战的呐喊,悠扬的《康定情歌》、悲壮的《黄河》似乎还在青木关的上空回荡……

国立音乐院,在青木关那段鲜为人知的历史中,正如中央音乐学院的陈自明教授在留言簿所说那样:“在艰苦的抗战时期,为了鼓舞全国人民的斗志,在抗日的大后方——重庆,成立了国立音乐院,为中国专业教育开启了新的征程,为中华人民共和国的音乐教育奠定了坚实的基础。”

本文转自上游新闻